Avoir les pieds froids n’est pas une fatalité, mais le symptôme direct d’un plancher mal isolé, une situation souvent aggravée par l’humidité cachée dans votre vide sanitaire ou sous-sol.

- La solution durable réside dans un diagnostic précis des sources d’humidité (fissures, drainage) avant toute intervention.

- Le choix d’un isolant synthétique résistant à l’eau, comme le polystyrène, est non négociable pour garantir la performance à long terme.

Recommandation : Priorisez toujours l’étanchéisation et la gestion de l’humidité de votre soubassement avant d’investir dans l’isolation thermique de votre plancher.

Cette sensation désagréable de pieds gelés en plein hiver, même lorsque le chauffage fonctionne à plein régime, n’est pas qu’une simple question d’inconfort. C’est le signal d’alarme que votre maison envoie : son plancher bas, situé juste au-dessus d’un vide sanitaire ou d’un sous-sol non chauffé, est une véritable passoire énergétique. Beaucoup de propriétaires se concentrent sur les murs ou le toit, oubliant que le sol est une source majeure de déperditions thermiques. Le réflexe commun est de penser immédiatement à ajouter de l’isolant, une solution logique en apparence.

Pourtant, cette approche est souvent incomplète. Le véritable ennemi qui sabote le confort de votre rez-de-chaussée n’est pas seulement le froid, mais son complice : l’humidité. Un vide sanitaire humide rendra n’importe quel isolant traditionnel inefficace avec le temps, créant un environnement propice aux moisissures et dégradant la qualité de l’air de votre maison. La clé n’est donc pas simplement de « boucher les trous », mais d’adopter une stratégie globale. Il faut d’abord gagner la guerre contre l’humidité en assurant une fondation saine et étanche, avant de déployer l’artillerie de l’isolation thermique.

Cet article vous guidera à travers cette démarche logique. Nous identifierons d’abord la source réelle de votre inconfort, puis nous verrons comment maîtriser l’humidité à sa source. Enfin, nous explorerons les techniques et les matériaux d’isolation les plus performants pour transformer votre plancher froid en un bouclier thermique efficace et durable, vous offrant à la fois confort et tranquillité d’esprit.

Pour vous aider à naviguer à travers les solutions et à comprendre l’importance d’une approche structurée, voici le plan de notre guide complet. Chaque section aborde une facette essentielle du problème, de l’identification de la cause à la mise en œuvre des solutions les plus efficaces pour votre situation.

Sommaire : Isoler un plancher bas : le guide complet contre les pieds froids

- Pieds gelés en permanence ? Le problème vient probablement de votre plancher bas

- Votre sous-sol est humide ? La réparation des fissures de fondation est souvent la clé

- L’humidité sous contrôle : passez du mode « pompier » au mode « gardien » pour une maison saine et durable

- N’enfermez pas l’humidité : le guide pour choisir un isolant résistant pour votre vide sanitaire

- Comment isoler votre plancher bas : les techniques adaptées à votre sous-sol

- Isoler son plancher par le dessus : la solution quand le vide sanitaire est inaccessible

- Le point faible de votre plancher : traiter le pont thermique de la jonction avec les murs

- Plus chaud, mais aussi plus silencieux : le double avantage de l’isolation de votre plancher bas

Pieds gelés en permanence ? Le problème vient probablement de votre plancher bas

Si vous devez constamment porter des chaussons épais chez vous, le coupable n’est pas forcément votre système de chauffage. Le plancher de votre rez-de-chaussée est en contact direct avec l’air froid et souvent humide du vide sanitaire ou du sous-sol non chauffé. Sans une barrière isolante efficace, ce froid se propage par conduction et rayonnement, transformant votre sol en une grande surface glacée. Ce phénomène est accentué par ce que les experts appellent « l’effet de cheminée » : l’air chaud monte et s’échappe par le haut de la maison, créant une pression négative qui aspire l’air froid du bas par les moindres fuites et interstices du plancher.

L’impact financier est loin d’être négligeable. On estime que les planchers bas non isolés peuvent être responsables de 7 à 10% des déperditions énergétiques totales d’une habitation. De plus, selon Écohabitation, une organisation de référence au Québec, les infiltrations d’air peuvent représenter jusqu’à un tiers des pertes de chaleur d’une maison. Vous chauffez donc littéralement l’extérieur, ce qui se traduit par des factures d’énergie inutilement élevées.

Au-delà de l’inconfort et des coûts, un plancher froid peut également avoir des conséquences sur la santé. Benjamin Zizi, conseiller technique chez Écohabitation, le souligne bien :

Le froid ressenti au niveau des pieds est souvent un symptôme d’un effet de cheminée lié aux fuites d’air dans la maison.

– Benjamin Zizi, Écohabitation

Cette surface froide favorise la condensation, créant un microclimat idéal pour la prolifération des acariens et des moisissures. Ces allergènes peuvent ensuite se disperser dans l’air ambiant, affectant la qualité de l’air que vous respirez au quotidien. Identifier la source du problème est donc la première étape essentielle vers une maison plus saine et plus confortable.

Votre sous-sol est humide ? La réparation des fissures de fondation est souvent la clé

Avant même de penser à l’isolant que vous allez poser, vous devez jouer les détectives et trouver d’où vient l’humidité de votre soubassement. Dans la grande majorité des cas au Québec, l’eau s’infiltre par les fissures présentes dans les murs de fondation. Qu’elles soient dues au retrait du béton, au gel et dégel ou à de légers mouvements du sol, ces fissures sont des autoroutes pour l’humidité. Ignorer ce problème et isoler par-dessus revient à mettre un pansement sur une plaie infectée : le problème ne fera qu’empirer, caché derrière votre nouvelle isolation.

Le diagnostic est crucial. Il faut distinguer les fissures passives (fines, souvent dues au séchage du béton) des fissures actives (plus larges, qui évoluent dans le temps), qui signalent un problème structurel plus sérieux. Une inspection visuelle après une forte pluie est un bon point de départ. Cherchez des traces d’humidité, des efflorescences (dépôts blanchâtres) ou des filets d’eau le long des murs de fondation. Pour un diagnostic précis, l’avis d’un professionnel est souvent indispensable.

Une fois la source identifiée, la réparation peut se faire de deux manières. La réparation par l’intérieur, souvent réalisée par une injection de polyuréthane flexible ou d’époxy, est rapide et moins coûteuse. Elle colmate la fissure et bloque l’infiltration d’eau. Cependant, pour une protection maximale et durable, la réparation par l’extérieur est la solution de référence. Bien que plus intrusive car elle nécessite une excavation, elle permet d’appliquer une membrane d’étanchéité sur toute la surface extérieure de la fondation, créant une barrière physique infranchissable pour l’eau. Comme le rappellent les experts, c’est la meilleure garantie contre les récidives.

L’humidité sous contrôle : passez du mode « pompier » au mode « gardien » pour une maison saine et durable

Une fois les fissures réparées, la bataille n’est pas terminée. Il faut maintenant mettre en place une stratégie de surveillance pour éviter que l’humidité ne revienne. Passer du mode « pompier », qui intervient en urgence, au mode « gardien », qui prévient les problèmes, est la clé d’une maison saine sur le long terme. Cette gestion proactive repose sur trois piliers : la surveillance, la ventilation et la gestion des eaux de surface.

La première étape est de mesurer. L’installation d’un simple hygromètre dans votre sous-sol ou vide sanitaire vous donnera une lecture précise du taux d’humidité relative. Selon les experts, ce taux devrait idéalement se situer entre 40% et 70%. Au-delà, le risque de condensation et de moisissures augmente considérablement. Cet outil simple vous permettra de savoir quand agir.

Ensuite, il faut assurer une bonne circulation de l’air. Si votre taux d’humidité est chroniquement élevé, l’utilisation d’un déshumidificateur est une solution efficace. Pour une approche plus globale, un ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) peut être installé pour évacuer l’air vicié et humide tout en introduisant de l’air frais et sec, sans pour autant gaspiller l’énergie de chauffage. Une inspection régulière de vos systèmes de drainage, comme la pompe de puisard (sump pump), est également un réflexe à adopter.

Enfin, la meilleure façon de gérer l’humidité est de l’empêcher d’atteindre vos fondations. Assurez-vous que le terrain autour de votre maison présente une pente positive, c’est-à-dire qu’il s’éloigne de la bâtisse. Vos gouttières doivent être propres et leurs descentes pluviales doivent diriger l’eau à plusieurs mètres des murs de fondation. Une bonne gestion des eaux de surface est souvent plus efficace que toutes les solutions intérieures combinées.

N’enfermez pas l’humidité : le guide pour choisir un isolant résistant pour votre vide sanitaire

Maintenant que votre soubassement est sec et sous contrôle, il est temps de choisir votre bouclier thermique. Mais attention, tous les isolants ne sont pas égaux face à l’humidité résiduelle d’un vide sanitaire. Choisir le mauvais matériau, c’est prendre le risque de le voir se gorger d’eau, perdre toute son efficacité et devenir un nid à moisissures. Les isolants traditionnels en nattes, comme la laine de verre ou de roche, sont à proscrire dans cet environnement. Bien qu’efficaces thermiquement, ils agissent comme des éponges et s’affaisseront s’ils sont exposés à une humidité constante.

La solution réside dans les isolants à cellules fermées, qui sont hydrophobes. Le polystyrène, qu’il soit expansé (PSE) ou extrudé (XPS), est le champion dans cette catégorie. Ces panneaux rigides n’absorbent pas l’eau, conservent leur valeur isolante (valeur R) dans le temps et offrent une excellente résistance à la compression. Ils sont légers, faciles à couper et à installer contre la structure du plancher. Certains produits, comme les panneaux Isofoil, intègrent même une membrane pare-vapeur réfléchissante, ce qui maximise la performance en bloquant l’humidité et en réfléchissant la chaleur vers l’intérieur de la maison.

Le tableau suivant résume les caractéristiques des principaux isolants pour vous aider à faire un choix éclairé :

| Isolant | Performance thermique | Résistance à l’humidité | Durabilité |

|---|---|---|---|

| Laine de verre/roche | Bonne | Faible (sensible à l’humidité) | Moyenne |

| Polystyrène expansé/extrudé | Très bonne | Élevée | Longue |

| Isolants biosourcés (chanvre, fibre de bois) | Bonne | Faible (dans vide sanitaire humide à éviter) | Variable |

Ce choix stratégique est illustré par de nombreuses rénovations réussies, comme ce cas à Lachine, au Québec, où un vide sanitaire très humide a été transformé. L’installation d’une membrane pare-vapeur au sol et de panneaux isolants rigides sur les murs a permis d’éliminer les problèmes d’humidité tout en améliorant radicalement le confort thermique du rez-de-chaussée.

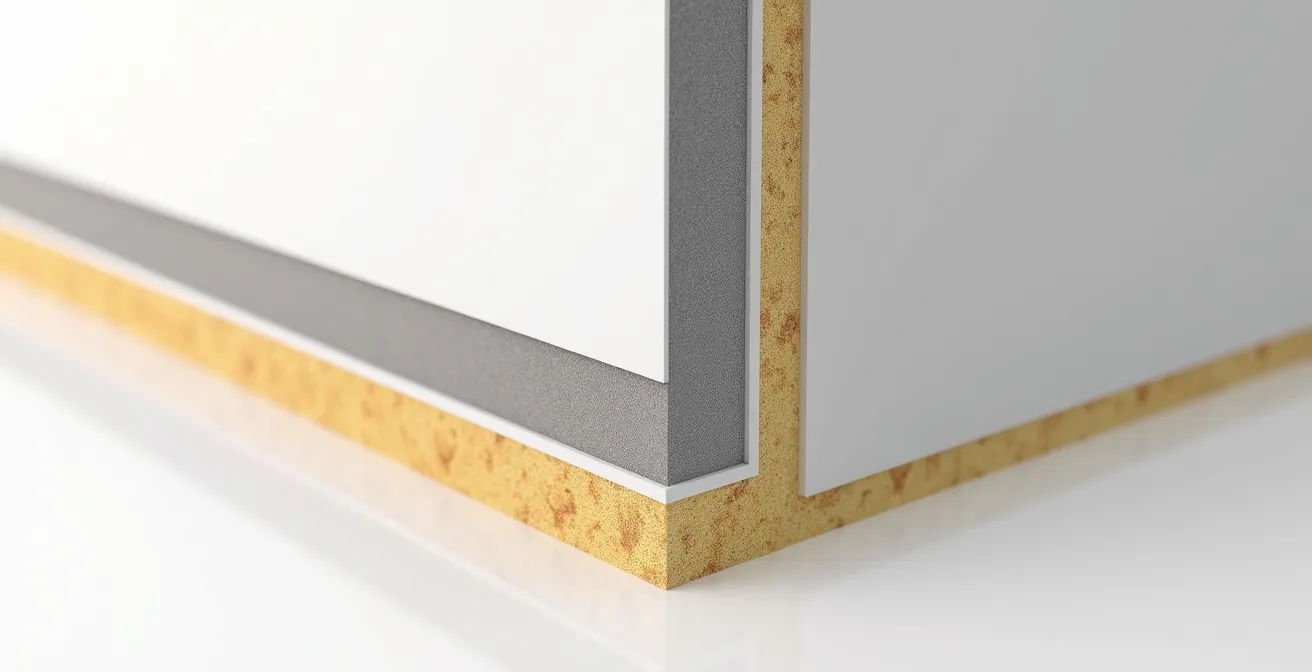

Comme le montre ce schéma, une approche combinant une membrane d’étanchéité et des panneaux rigides crée une enveloppe saine et performante, protégeant à la fois votre structure et votre confort.

Comment isoler votre plancher bas : les techniques adaptées à votre sous-sol

Une fois le bon matériau sélectionné, il faut passer à la mise en œuvre. La méthode la plus courante et la plus efficace est l’isolation par le dessous, directement depuis le vide sanitaire ou le sous-sol. Cette technique consiste à fixer les panneaux isolants rigides directement contre les solives et le sous-plancher du rez-de-chaussée. L’avantage est qu’elle n’impacte pas votre espace de vie et permet de créer une barrière thermique continue.

L’installation doit être méticuleuse. Chaque panneau doit être soigneusement ajusté entre les solives pour éviter les espaces vides, qui deviendraient des ponts thermiques. Les joints entre les panneaux doivent être scellés avec un ruban adhésif spécialisé ou une mousse de polyuréthane en aérosol pour garantir une parfaite étanchéité à l’air. C’est cette attention aux détails qui fait toute la différence entre une isolation moyenne et une isolation hautement performante.

La mousse de polyuréthane giclée est une autre excellente option pour l’isolation par le dessous. Appliquée par un professionnel, elle se dilate pour remplir la moindre cavité, créant une barrière isolante et pare-air monolithique sans aucun joint. Sa performance est inégalée, mais son coût est plus élevé que celui des panneaux rigides. C’est une solution idéale pour les structures complexes ou difficiles d’accès.

Votre plan d’action pour une isolation par le dessous réussie

- Évaluation de l’accès et de l’humidité : Assurez-vous que le vide sanitaire est accessible, sec et sécuritaire avant de commencer les travaux.

- Préparation de la surface : Nettoyez la sous-face du plancher de toute saleté, toile d’araignée ou ancien isolant dégradé.

- Découpe et pose des panneaux : Mesurez et coupez les panneaux isolants rigides pour un ajustement serré entre les solives de plancher.

- Étanchéisation des joints : Scellez tous les joints entre les panneaux et le pourtour de la structure avec du ruban adhésif ou de la mousse expansive.

- Vérification finale : Inspectez l’ensemble de l’installation pour vous assurer qu’il n’y a aucune fuite d’air ou espace non isolé.

Comme le mentionne un guide de référence sur le sujet, l’isolation du sol est une étape fondamentale. « L’isolation du sol est essentielle pour réduire les pertes d’énergie et améliorer le confort thermique dans les sous-sols et les planchers bas », rappellent les experts de la rénovation énergétique. En suivant ces étapes, vous transformez cette zone négligée en un atout majeur pour votre confort.

Isoler son plancher par le dessus : la solution quand le vide sanitaire est inaccessible

Que faire si votre vide sanitaire est trop bas, encombré ou tout simplement inaccessible ? L’isolation par le dessous n’est alors pas une option. La seule solution viable est d’isoler votre plancher par le dessus, c’est-à-dire directement dans votre espace de vie. Bien que plus contraignante, cette méthode offre d’excellentes performances thermiques si elle est bien exécutée.

Cette technique implique généralement de retirer le revêtement de sol existant. Une fois le sous-plancher exposé, on vient poser des panneaux isolants rigides et minces, comme du polystyrène extrudé. Une attention particulière doit être portée à la périphérie de la pièce : une bande de désolidarisation est installée le long des murs pour éviter les ponts thermiques. Par-dessus l’isolant, une nouvelle structure, comme des panneaux de contreplaqué ou une chape flottante légère, est installée pour créer une surface stable et plane avant la pose du nouveau revêtement de sol.

Le principal défi de cette méthode est la gestion de la hauteur. L’ajout d’isolant et d’un nouveau sous-plancher va surélever le niveau du sol de plusieurs centimètres. Il faut donc prévoir d’ajuster la hauteur des portes, des plinthes et parfois même des prises électriques. C’est pourquoi ce type de projet est souvent réalisé lors d’une rénovation majeure ou d’un changement complet du revêtement de sol. C’est l’occasion parfaite de faire d’une pierre deux coups : moderniser votre intérieur tout en améliorant radicalement son efficacité énergétique.

Comme le souligne un spécialiste, « l’isolation par le dessus nécessite souvent de refaire le revêtement, mais garantit une très bonne performance thermique, particulièrement en absence d’accès au vide sanitaire ». C’est un investissement en confort et en économies d’énergie qui valorise votre propriété sur le long terme.

Le point faible de votre plancher : traiter le pont thermique de la jonction avec les murs

Vous pouvez installer le meilleur isolant au monde, mais si vous négligez les points de jonction, vos efforts seront en partie vains. Le point de rencontre entre le plancher, les murs de fondation et la solive de rive (la poutre qui ceinture le plancher) est le pont thermique par excellence. C’est une zone où la continuité de l’isolation est rompue, créant une voie rapide pour le froid extérieur.

Cette zone est souvent mal ou pas du tout isolée. L’air froid s’infiltre par les interstices et refroidit toute la périphérie de votre plancher, ce qui explique pourquoi le sol est souvent plus froid le long des murs extérieurs. Traiter ce point faible est absolument crucial pour créer une enveloppe thermique véritablement performante. Une bonne étanchéité à l’air combinée à une isolation rigide peut, selon l’Agence Qualité Habitat, réduire jusqu’à 80% des pertes thermiques liées à cette zone spécifique.

La solution la plus efficace consiste à isoler la solive de rive de l’intérieur avec des morceaux de panneaux rigides découpés sur mesure et scellés avec de la mousse expansive, ou en utilisant de la mousse de polyuréthane giclée. L’objectif est de créer une connexion parfaite entre l’isolant du plancher et l’isolant des murs de fondation (s’il existe). Cette continuité est le secret d’une isolation réussie.

Ce schéma technique montre clairement comment une isolation continue à la jonction mur/plancher bloque le passage du froid. Un mastic acoustique ou un produit de calfeutrage spécialisé doit être utilisé pour sceller toutes les fuites d’air avant la pose de l’isolant. C’est un travail de précision qui a un impact majeur sur le résultat final.

À retenir

- La priorité absolue avant d’isoler est de diagnostiquer et de résoudre les problèmes d’humidité à la source (fissures, drainage).

- Le choix de l’isolant est stratégique : privilégiez les panneaux rigides à cellules fermées (polystyrène) qui ne craignent pas l’humidité.

- La performance de l’isolation dépend de la continuité de l’enveloppe. Traiter le pont thermique de la jonction mur/plancher est non négociable.

Plus chaud, mais aussi plus silencieux : le double avantage de l’isolation de votre plancher bas

En vous concentrant sur l’amélioration du confort thermique, vous allez obtenir un bénéfice secondaire souvent sous-estimé mais très appréciable : un meilleur confort acoustique. Les matériaux utilisés pour l’isolation thermique, en particulier ceux qui ont une certaine densité comme la laine de roche ou les panneaux de fibres de bois, sont également d’excellents isolants phoniques. En isolant votre plancher bas, vous ne bloquez pas seulement le froid, vous atténuez aussi les bruits.

L’isolation phonique d’un plancher agit sur deux types de bruits. D’une part, les bruits aériens, comme les voix ou la musique provenant du sous-sol (si celui-ci est aménagé). D’autre part, les bruits d’impact, qui sont les vibrations transmises par la structure lorsque quelqu’un marche à l’étage, par exemple. En remplissant les cavités entre les solives, l’isolant piège les ondes sonores et amortit les vibrations, rendant votre rez-de-chaussée plus calme et serein.

Pour une performance optimale, il est possible de combiner plusieurs matériaux. Par exemple, utiliser de la laine de roche entre les solives pour ses propriétés acoustiques et thermiques, puis la recouvrir de panneaux de fibres de bois pour augmenter la masse et donc l’efficacité contre les basses fréquences. Si vous isolez par le dessus, l’ajout d’une sous-couche acoustique sous un plancher flottant peut faire des merveilles pour réduire les bruits d’impact. C’est une double-victoire qui améliore significativement votre qualité de vie et augmente la valeur de votre propriété.

L’investissement dans l’isolation de votre plancher bas est donc bien plus qu’une simple mesure d’économie d’énergie ; c’est un investissement direct dans votre bien-être quotidien. Vous gagnez un confort thermique durable, une meilleure qualité de l’air et un environnement plus paisible.

Pour appliquer efficacement ces solutions et transformer durablement le confort de votre maison, l’étape suivante consiste à obtenir un diagnostic précis de votre soubassement par un spécialiste qui pourra vous recommander la stratégie la mieux adaptée à votre situation.